私は現実世界の言葉を使いながら、想像の次元にあるものをテーマとして制作しようとしています。

幼い頃から、そうした想像の世界に結構没頭して、段々と心の中でその世界が形作られていきました。現実世界を理解しながら、その想像の世界も同時に築かれていく感じでした。注意散漫であった子供の頃の私は、なぜかそういうのを手描く時には凄く集中していました。学校、乗り物、ニュースメディアなど、興味を惹かれた物事を目にすると、それらが想像の世界ではどんな感じになるのかを考える気持ちがありました。そういう気持ちは、今も変わっていません。

このような想像の世界は、多分小説等、物語のための「世界観設定」とはちょっと異なるようなものでした。ストーリーを語る目的ではなく、寧ろ私の日常的な思考の色んな側面の延長のような感じで、不規則で自由な空間となっています。なんか排除されることがない居場所のような感じで、安全なエリアにもなっていて、帰属感みたいなものも出ていました。

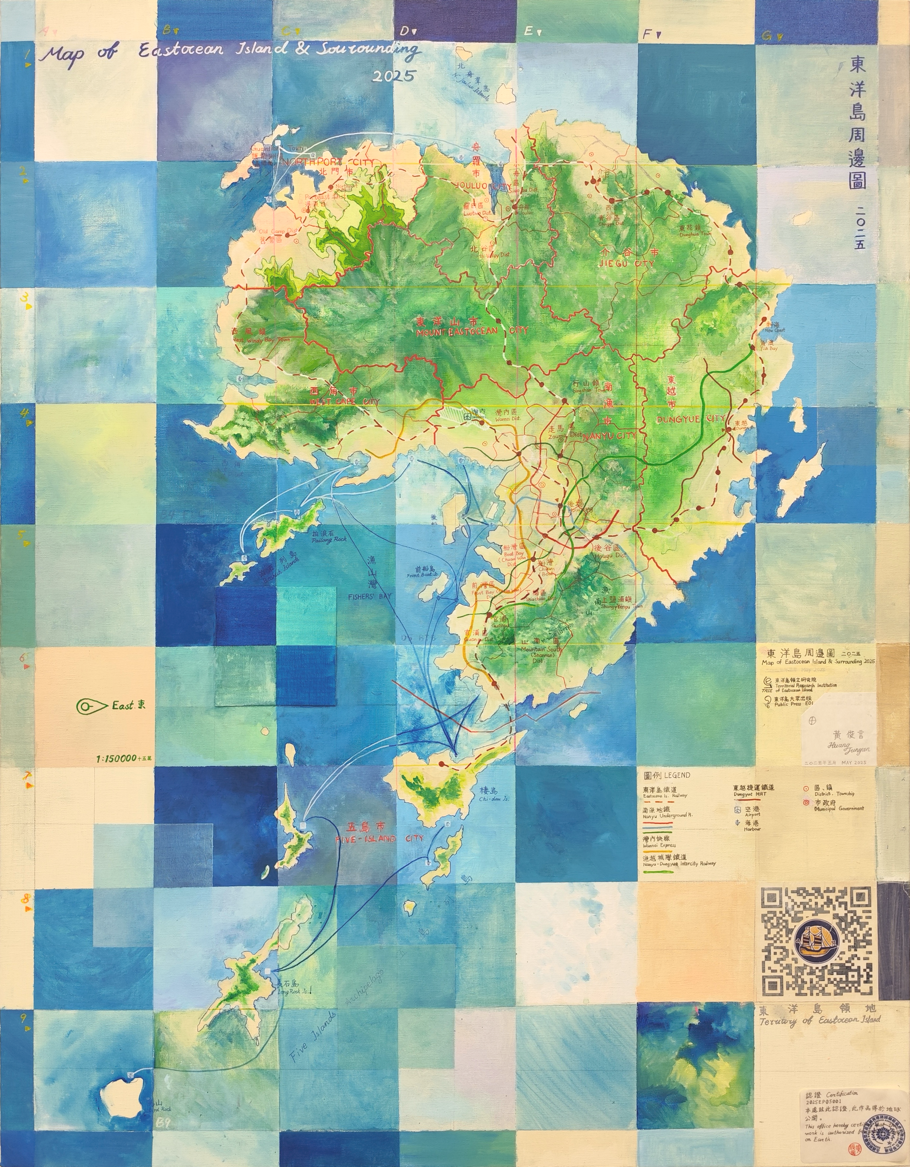

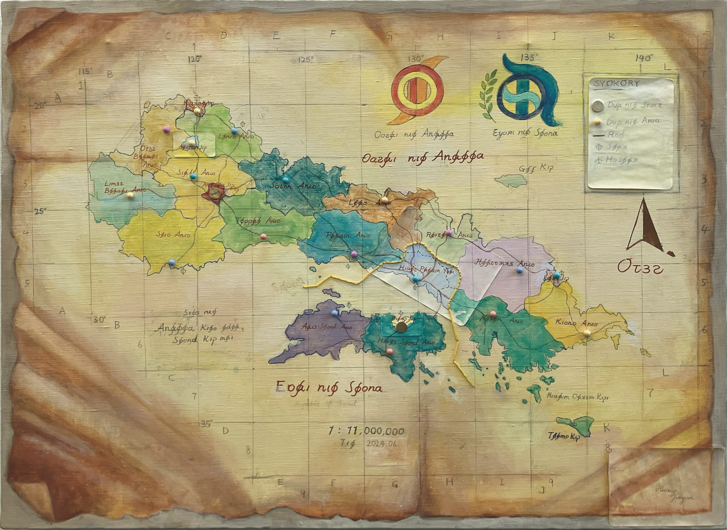

想像の次元には物理的に行くことは無理なんですが、地図などによって紙上で旅行ができるような感じで、想像の世界の地図などから始め、現実世界との間接的な接点のようなものとして、色々と作っています。幼い頃に小さなノートに描いていた落書きと比べて、今ではキャンバスなどを通して、より自分の思いに近い形で想像の世界を表現できるようになったかもしれません。キャンバスの上で描く時、なんかキャンバスも自分の居場所のような感じがして、ワクワクする気もしています。

その過程の中で、私が求めているのは、壮大に何かしらの世界を掌握しよう、或いは激しく何かを変えようとした訳ではありません。想像世界と地球の関係は、私と現実社会との関係と同じく、分離している訳ではないと思います。私も、東洋島も、他の私が想像した所も、社会構造や言葉によって構築されている存在ですが、その言葉には必ず境界があり、隙間があると思っています。私自身も、私の創作も、そういう構造の一部でありつつ、その構造の隙間の中に開かれた可能性と、その構造の多様性を大事にしたいと考えています。

黄俊言

地球公用暦二〇二五年十一月二十六日

我正嘗試一邊使用現實世界的語言,一邊以存在於想像次元的事物爲主題創作。

自幼以來,我便相當沉浸於那樣的想像世界,而那個世界也逐漸在我的心裏成形。在理解現實世界的同時,那個想像的世界亦同時被建構起來。小時候注意力渙散的我,在手繪這些東西時卻異常專注。每當看到學校、交通工具、新聞媒體等引起我興趣的事物時,我總會想一下這些在想像的世界裏會是怎麼樣的。那樣的心情,現在也沒有甚麼改變。

這樣的想像世界,與小說等爲敘事而建構的「世界觀設定」或許有些不同。它並不是爲了講述故事,而更像是我日常思考各種側面的延伸,是不規則且自由的空間。那裏變得像是不被排除的棲身之所,也像是一片安全的領域,甚至還產生了一種歸屬感。

雖然想像的次元在物理上無法到達,但就像能夠透過地圖在紙面上旅行一樣,我從想像世界的地圖之類的東西開始,就像將這些視作與現實世界之間,間接的接點的感覺來創作各種內容。與幼時在小筆記本上塗鴉相比,如今我能透過畫布等媒介,以更貼近自身意念的形式來表現那個想像世界。當我在畫布上創作時,畫布也彷彿成爲我的棲身之地,使我感到有種興奮雀躍的感覺。

在這個過程中,我所追求的並不是宏大地掌握某箇世界,或強烈地企圖改變些什麼。我覺得想像的世界與地球之間的關係,就如同我與現實社會之間的關係一樣,並非斷裂分離。我、東洋島,以及其他我所想像的場所,皆是由社會結構與語言所建構的存在,而我相信語言的結構必然帶有邊界與縫隙。我自身與我的創作既是這種結構的一部分,同時也希望珍視存在於結構縫隙之中的可能性,及社會構造的多樣性。

黃俊言

地球公用曆二〇二五年十一月二十六日